Am 22. März 2012 fand im Frankfurter Museum für Moderne Kunst (MMK) das erste KultUp von Ulrike Schmid und Tanja Neumann statt. Ich habe mit den beiden Intitiatorinnen über diese neue Variante des Tweetups gesprochen. Weiterlesen ›

„Exzellente Wissenschaft braucht Verständlichkeit“ – Klaus Tschira Stiftung gründet Institut für Wissenschaftskommunikation

Von Wissenschaftlern an Universitäten und Forschungseinrichtungen wird zunehmend erwartet, dass sie der Öffentlichkeit verständlich erklären, wie und worüber sie arbeiten. Dazu bedarf es neben der Bereitschaft, sich über den Kreis der Fachkollegen hinaus mitzuteilen, spezifischer kommunikativer und nicht zu letzt auch technisch-medialer Kompetenzen.

Die Stiftung des SAP-Mitgründers Klaus Tschira (KTS) in Heidelberg, hat am vergangenen Mittwoch angekündigt, ein Nationales Institut für Wissenschaftskommunikation (NaWik) zu gründen. Es wird am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) angesiedelt sein. Für die erste Förderperiode von fünf Jahren finanziert die Klaus Tschira Stiftung das Institut mit 10 Millionen Euro. Weiterlesen ›

de.hypotheses.org – Interview mit Initiatorin Mareike König zum neuen Portal für geisteswissenschaftliche Blogs

Am 9. März fand in der Bayerischen Akademie der Wissenschaften in München die Tagung „Weblogs in den Geisteswissenschaften“ statt (#dhiha4). Anlass war der offizielle Start des deutschen Zweigs des Portals Hypotheses für Weblogs aus den Geisteswissenschaften. Am Rande der Tagung habe ich mit Projektleiterin Mareike König vom Deutschen Historischen Institut in Paris gesprochen.

Michael Müller: Mit der heute offiziell gestarteten Plattform de.hypotheses.org, dem deutschsprachigen Zweig des französischen Portals Hypotheses, bieten Sie Geisteswissenschaftlern die Möglichkeit, ein Weblog einzurichten. An wen richtet sich dieses Angebot, und wie funktioniert es?

Mareike König: Es ist ein Angebot an die wissenschaftliche Community in den Geistes- und Sozialwissenschaften, alle Disziplinen. Jeder, der akademisch tätig, an eine Universität oder ein Forschungsinstitut angebunden ist, kann hier ein Blog eröffnen. Das kann ein Doktorand, eine Professorin, eine Stipendiatin sein, aber auch Mitarbeiter von Einrichtungen der Forschungsförderung, Bibliothekare, Archivarinnen … Wir haben diesen Rahmen bewusst sehr breit gewählt. Weiterlesen ›

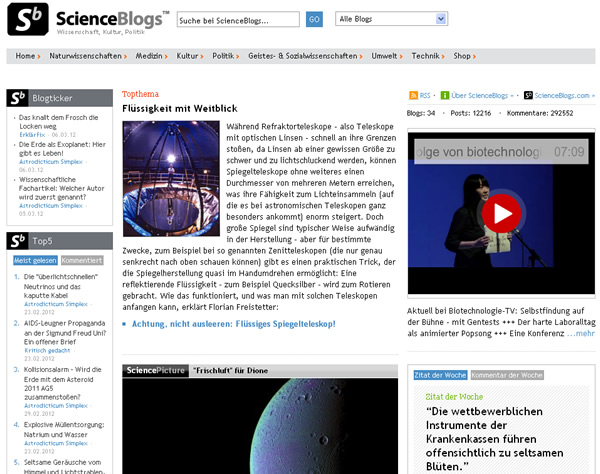

Wissenschaftliches Bloggen – die Plattformen SciLogs und Scienceblogs

In den Geisteswissenschaften sind Weblogs noch eine Ausnahmeerscheinung. Ob es sich etwa für einen Historiker lohnt und ziemt, seine Gedanken und Forschungen in Blogposts zu publizieren, ist eine Frage, die noch heftig diskutiert wird (siehe unsere Storify-Sammlung zu diesem Thema). Immerhin nimmt das Interesse am geisteswissenschaftlichen Bloggen erkennbar zu; am 9. März 2012 findet in München die Tagung Weblogs in den Geisteswissenschaften (#dhiha4) statt, eine Veranstaltung des Kunsthistorischen Instituts der LMU und des Deutschen Historischen Instituts in Paris. Auf Inititiative des Deutschen Historischen Instituts in Paris und Peter Habers von histnet steht nun mit der deutschen Sektion von hypotheses.org ein Portal zur Verfügung, auf dem sich ohne großen Aufwand geisteswissenschaftliche Blogs einrichten lassen (darüber werden wir in Kürze ausführlicher berichten).

In diesem Zusammenhang ist es interessant, sich zwei Blogportale genauer anzuschauen, die – mit naturwissenschaftlichem Schwerpunkt – seit mehreren Jahren ein ähnliches Konzept verfolgen: SciLogs und Scienceblogs.

Portal und Einzelblogs

Die Struktur der beiden Portale ist ähnlich: Die Blogger – bei SciLogs sind es aktuell 71, bei Scienceblogs 37 – führen eigenständig und eigenverantwortlich ihre Weblogs, auf der Portalseite werden die jeweils aktuellsten Beiträge aus den Einzelblogs zusammengeführt. SciLogs bietet eine chronologische Liste, bei der über ein Profilbild die Person des Bloggers, der Bloggerin sehr präsent ist.

Bei Scienceblogs ist die Zusammenstellung stärker strukturiert: Den Anfang macht ein von der Redaktion ausgewähltes „Topthema“, die folgende Liste der aktuellen Beiträge ist thematisch untergliedert. Da SciLogs mehr Blogs hat und weniger aktuelle Artikel auf der Startseite präsentiert, erscheinen die Beiträge nur recht kurz in diesem „Schaufenster“ (Stichprobe 5. März: ältester Artikel vom 2. März), bei Scienceblogs deutlich länger (Stichprobe 5. März: ältester Artikel vom 19. Februar).

Charakter der Blogs

Schon ein Blick auf die Blogverzeichnisse der bei beiden Portale macht deutlich, dass hier noch das ursprüngliche Verständnis eines Weblogs als bewusst persönlich geprägtes „Internettagebuch“ dominiert: Chemisch gesehen, inviting, ErkärFix, naklar, Mitnehmen, Graue Substanz, Quantensprung, Öko-logisch? … lauten einige der Titel. Bemerkenswert, dass sich auf beiden Plattformen auch große wissenschaftliche Institutionen finden: Das Max-Planck-Instituts für Kognitions- und Neurowissenschaften Leipzig mit neurokognition (SciLogs) und das Deutsche Museum mit einem Blog bei Scienceblogs.

Der thematische Schwerpunkt der Portale liegt eindeutig im naturwissenschaftlichen Bereich, wobei gerade auch die kulturellen und gesellschaftspolitischen Dimensionen von Wissenschaft Beachtung finden. Prinzipiell sind beide Portale jedoch offen auch für die „Humanities“. Jedenfalls erklären die Redakteure Jürgen Schönstein (Scienceblogs) und Lars Fischer (SciLogs) übereinstimmend, dass Beiträge aus den Geisteswissenschaften sehr willkommen sind.

Das Umfeld

Im Gegensatz zu der eingangs erwähnten Portal hypotheses.org handelt es sich bei den beiden Plattformen um kommerzielle Seiten. Das Führen eines Blogs ist dort kostenlos, der durch die Blogs generierte Traffic kommt aber den Betreibern des Portals zugute. Scienceblogs schaltet recht massiv Bannerwerbung auf den Seiten, SciLogs stellt die Marke des Betreibers Spektrum der Wissenschaft in den Vordergrund und beschränkt die Werbung auf die Produkte des eigenen Verlags.

Beide Plattformen achten darauf, nur seriöse, wissenschaftlich ausgewiesene Blogger aufzunehmen. In der Regel handelt es sich um aktive Wissenschaftler oder Wissenschaftsjournalisten. Insofern ist man hier in „guter Gesellschaft“.

Selbst ein Blog auf SciLogs oder Scienceblogs einrichten?

Es könnte für Museen und Kultureinrichtungen durchaus interessant sein, bei diesen gut besuchten Portalen mit einem eigenen Blog präsent zu sein. Ein solches Blog sollte dann aber eine deutlich wissenschaftliche Ausrichtung haben. Ein buntes Magazin, über das man für das eigene Haus wirbt, Veranstaltungen ankündigt oder Publikumsaktionen durchführt, wäre hier sicherlich fehl am Platze.

Bei Interesse wendet man sich formlos an die Redaktion. Kriterien für die Zulassung ist neben der fachliche Qualifikation die Bereitschaft, das Blog regelmäßig zu pflegen.

Interview mit Claudia Bertling Biaggini, Initiatorin der E-Learning-Plattform visual artnet

Das Schweizer Portal visual artnet hat sich vorgenommen, kunsthistorisches Wissen mit neuen Methoden des E- und M-Learning zu vermitteln. Es versteht sich als Medium zur Weiterbildung im Fach Kunstgeschichte – auch außerhalb der Universitäten und Schulen. Wir haben mit der Initiatorin Claudia Bertling Biaggini über dieses Projekt gesprochen.

Michael Müller: Frau Bertling Biaggini, visual artnet möchte kunsthistorisches Wissen durch E-Learning vermitteln. An wen richtet sich dieses Angebot?

Claudia Bertling Biaggini: Das Lernprogramm von visual artnet, das den gesamten deutschsprachigen Markt anspricht, richtet sich an Schüler, Jugendliche und Erwachsene und soll ganz allgemein für das Fach Kunstgeschichte begeistern und Fachwissen vermitteln.

MM: Sehen Sie Ihr Angebot auch als Ergänzung der klassischen akademischen Ausbildung im Fach Kunstgeschichte?

CBB: Vor allem unsere Vertiefungskurse richten sich an Studenten und an ein fachlich stärker interessiertes Publikum. Es werden Themen behandelt, die auch unter wissenschaftlichem Aspekt anregen sollen – so beispielsweise ein Kurs zur Intermedialität von Musik und Malerei. Das geht also weit darüber hinaus, was in den Grundkursen angeboten wird. Visual artnet wird sich in Zukunft dem Bedürfnis seiner Nutzer anpassen müssen und entscheiden, ob es mehr akademische oder eher breit angelegte Schwerpunktthemen anbietet. Mein Ziel wäre es, diese Art Doppelspurigkeit aufrecht zu halten.

MM: Wie läuft der Unterricht bei visual artnet ab? Arbeiten die Lernenden alleine oder werden sie von Dozenten betreut?

CBB: Es stehen verschiedene Module zur Auswahl. Bei basic und school werden Kurse unterschiedlicher Vertiefung angeboten, die eigenständig absolviert werden können. Unter der Rubrik academy sind interaktive Kurse eingerichtet, die von einem Tutor betreut werden. Die Tutorials machen einen direkten Wissensaustausch mit der Lehrperson oder mit anderen Teilnehmern möglich.

MM: Wer steckt hinter dieser Plattform?

CBB: Die Plattform wurde von mir gegründet, um das Fach Kunstgeschichte einer breiten Öffentlichkeit frei zugänglich zu machen. Visual artnet lässt sich von Experten auf dem Gebiet Fach- und Mediendidaktik beraten und rekrutiert sein Autorenteam aus dem Fachbereich Kunstgeschichte.

Als Kunsthistorikerin sind mir die Möglichkeiten der Wissensaneignung im Fach Kunstgeschichte bekannt. Mit visual artnet habe ich ein Konzept entwickelt, das Lernen an Reflektionen knüpft und gleichzeitig eine funktionelle Lernumgebung schafft. Das betrifft die Verwendung von Bildmaterial, das Einbinden von Videosequenzen, spielerische Elemente und Selbsttests. Mit den von mir erstellten Lernprotokollen wird ein Bewertungssystem eingeführt, das dem Nutzer ein Erfolgserlebnis schafft und zugleich den aktuellen Wissenstand markiert. Die Auflockerung mit detailreichem Bildmaterial schafft eine Anbindung des Lernenden an den zu vermittelnden Lerninhalt.

MM: Wie refinanzieren Sie ihr Angebot? Was ist Ihr Geschäftsmodell?

CBB: Visual artnet bietet eine gemeinnützige und kostenlose Form der Wissensvermittlung im Bereich Kunstgeschichte. Bevor der Nutzer das E-Learning Programm starten kann, muss er sich lediglich kostenlos bei OLAT (Online Learning and Training) anmelden. Visual artnet ist ein Non-Profit-Unternehmen, das einer breiten Öffentlichkeit unentgeltlich zur Verfügung steht. Die Plattform wird privat gehalten und finanziert. Leider fehlen uns staatliche Fördermittel. Wir möchten diese auch nicht als Werbeplattform zweckentfremden. Visual artnet ist auf Gönner angewiesen, die einen Nutzen im frei verfügbaren Bildungsangebot im Internet sehen.

MM: Sie bieten eine (kostenpflichtige) App für Tablets/iPads und neuerdings auch ein iBook an. Wie unterscheiden sich diese Medien? Sind sie als Alternativen oder als Ergänzung zu verstehen?

CBB: Genau, Herr Müller, das ist eine wesentliche Ergänzung bei visual artnet: Die Lehrveranstaltungen finden nicht nur im Internet statt. Das technische Instrumentarium des Lernprogramms, das verwendete performante Open Source LMS OLAT, ist benutzerfreundlich und bietet umfangreiche Anwendungsmöglichkeiten – auch dank eines speziell erstellten Players für die App für das Tablet /iPad. Neuerdings lässt sich unser Lernprogramm auch mit iBook als On Location Learning durchführen. Visual artnet wird auch zukünftig auf das Mobile Learning setzen. Damit ergeben sich grundsätzlich zwei unterschiedliche Lernformen bei visual artnet, die sich allerdings ergänzen, beispielsweise im Themenangebot.

CBB: Genau, Herr Müller, das ist eine wesentliche Ergänzung bei visual artnet: Die Lehrveranstaltungen finden nicht nur im Internet statt. Das technische Instrumentarium des Lernprogramms, das verwendete performante Open Source LMS OLAT, ist benutzerfreundlich und bietet umfangreiche Anwendungsmöglichkeiten – auch dank eines speziell erstellten Players für die App für das Tablet /iPad. Neuerdings lässt sich unser Lernprogramm auch mit iBook als On Location Learning durchführen. Visual artnet wird auch zukünftig auf das Mobile Learning setzen. Damit ergeben sich grundsätzlich zwei unterschiedliche Lernformen bei visual artnet, die sich allerdings ergänzen, beispielsweise im Themenangebot.

MM: Wie hat man sich das vorzustellen? Man lernt vor den Originalen, also etwa während man die Palazzi Venedigs besucht?

CBB: Geführt von der iPad App kann man beispielsweise eine Grand-Tour auf dem Canal Grande machen. Während der Fahrt mit der Gondel erfährt man mit der App einiges über die Kunst in Venedig, im Speziellen über die Paläste. Man lernt die unterschiedliche Palastarchitektur kennen und wird auf Details aufmerksam gemacht. Fachbegriffe werden im Glossar erklärt. Damit man nicht alles vergisst, notiert man sich das Wichtigste im in die Applikation eingebauten Lernprotokoll. Dank dieser Lernkontrolle kann man sich auch später noch daran erinnern, dass eine Loggia ein von Säulen oder Pfeilern getragener offener Raum ist.

MM: Wieviele Lernende nutzen zur Zeit Ihr Angebot?

CBB: Wir verzeichnen fast jeden Tag neue Anmeldungen. Allerdings ist es ein fester Kreis von Nutzern, die sich ständig bei uns einloggen. Den weniger überschaubaren Bereich nehmen unsere ‚Gäste‘ ein, die sich gar nicht erst anmelden müssen – und wie sich in Zukunft der Einbezug mobiler Geräte positiv auf das Lernen mit visual artnet auswirken wird, ist noch nicht absehbar.

MM: Werden Sie auch soziale Netzwerke nutzen, um sich mit den Lernenden zu vernetzen? Auf welchen Kanälen ist visual artnet aktiv?

CBB: Visual artnet setzt erfolgreich auf soziale Netzwerke, die auf die Institution aufmerksam machen. Visual artnet ist mit grossen Bildungsanbietern verlinkt und ist in Sammlungen kunsthistorischer Internetquellen vermerkt. Blogs, Wikis, Podcasting oder RSS-Feeds und Social Media wie Twitter, Facebook und You Tube sind in die Plattform einbezogen. Das sind erste Schritte zu einer visual community, die langsam am Entstehen ist.

MM: Frau Bertling Biaggini, wir danken für dieses Gespräch!

Veröffentlicht unter Digital Humanities, Mobile Publishing

Mobile Devide – erreichen Museen mit Smartphone-Angeboten ihre Zielgruppen?

Smartphone-Apps für Museen sind (auch in Deutschland) längst keine Seltenheit mehr, und einige Kultureinrichtungen bieten ihren Besuchern auch schon Websites, die sich mit dem mobilen Browser gut anschauen lassen (siehe unsere Zusammenstellung). Aber erreichen die Häuser damit ihre Zielgruppen? Kann ein durchschnittlicher Museumsbesucher diese Angebote überhaupt nutzen?

Die noch vor kurzem bei Museumsleuten häufig gehörte Auffassung, Apps seien zwar schick, innovativ und gut für’s Image, gingen aber am größten Teil der eigenen Klientel vorbei, hat sich etwas relativiert. Smartphones sind zum festen Bestandteil unseres Alltagslebens geworden, der Marktanteil der internetfähigen Smartphones beträgt nach neuesten Zahlen von Nielsen nun 30% – Tendenz steigend.

Doch die zitierte Studie belegt auch, dass Smartphones noch immer besonders bei jüngeren und technikaffinen Menschen Anklang finden. So sind 53% der Smartphone-Nutzer jünger als 35 Jahre (Bevölkerungsanteil der unter 35jährigen: 23%; Quelle: Statista).

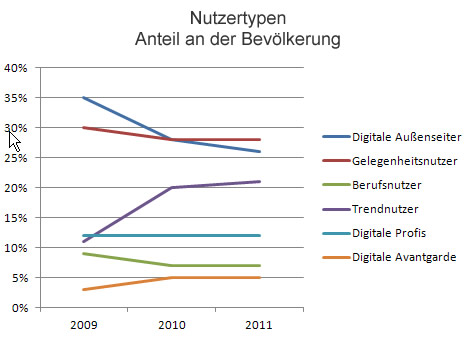

Nun könnte man denken, dass sich dieses Profil im Laufe der Zeit abschleift und die internetfähigen Mobilfunkgeräte bald auch bei weniger innovationsfreudigen Menschen zum Standard werden. Interessant sind in diesem Zusammenhang die von der Initiative D21 in Auftrag gegebenen Nutzertypenstudien „Digitale Gesellschaft“ der Jahre 2009-2011. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass die Marktpenetration von Smartphones soziodemografisch recht unausgewogen verläuft. Der Mobile Devide, die Kluft zwischen Nutzern und Nichtnutzern des Mobile Web wird nicht nennenswert kleiner.

In den von TNS Infratest durchgeführten Untersuchungen wird die Gesamtheit der Deutschen nach ihrem digitalen Verhalten, vorhandener Ausstattung und Kompetenzen in sechs Nutzertypen unterteilt. Sie reichen vom „Digitalen Außenseiter“ bis zur „Digitalen Avantgarde“.

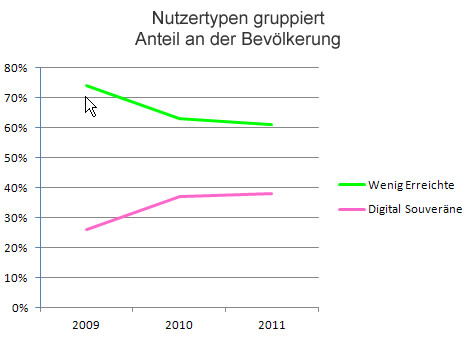

Ein erster für unseren Zusammenhang interessanter Befund ist, dass sich der Anteil der Typen an der Bevölkerung nur langsam ändert und die Dynamik der Entwicklung hin zu einer „Digitalen Gesellschaft“ eher nachlässt.

Datenquelle: Studien „Digitale Gesellschaft“

Noch deutlicher wird dieser nachlassende Trend, wenn man die Nutzertypen, wie in der Studie 2011 im Zusammenhang mit der Social Media-Nutzung vorgeschlagen, zu zwei Cluster zusammenfasst: den „Wenig Erreichten“ (Außenseiter, Gelegenheitsnutzer, Berufsnutzer) und den „Digital Souveränen“ (Trendnutzer, Profis, Avantgarde).

Datenquelle: Studien „Digitale Gesellschaft“

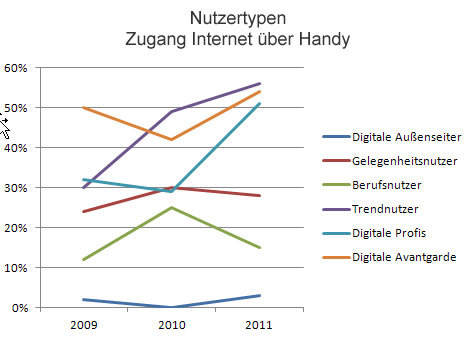

Betrachtet man nun, wie sich bei diesen Typen die Verfügbarkeit von mobilem Internet auf dem Handy (Smartphone) im Laufe der drei untersuchten Jahre (2009-2011) gewandelt hat, wird deutlich, dass wir nicht mit einer demografisch gleichmäßig zunehmenden Penetration des Mobilfunkmarktes ausgehen können:

Datenquelle: Studien „Digitale Gesellschaft“

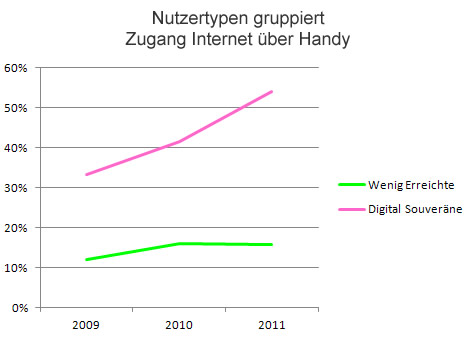

Die zunehmende Verbreitung von Smartphones betrifft vor allem die digital avancierteren Typen, die „Spätzünder“ holen nicht nennenswert auf, wie noch etwas deutlicher wird, wenn man die Nutzertypen wieder gruppiert.

Datenquelle: Studien „Digitale Gesellschaft“

Natürlich lässt sich die in den Studien verwendete Segmentierung nicht eins zu eins auf die soziodemografische Struktur der Museumsbesucher übertragen, zumal diese je nach Museumstyp ganz unterschiedlich sein kann. So sind die Digitalen Außenseiter nach ihrer Altersstruktur (Durchschnitt 62,5 Jahre; 2011), nicht aber nach ihrem Bildungsstand (geringe formale Qualifikation) bei den Museumsbesuchern überrepräsentiert.

Man kann die Ergebnisse von „Digitale Gesellschaft“ aber als Hinweis nehmen, dass sich die Verbreitung und Durchsetzung von Smartphones nicht unbedingt nach den klassischen Vorstellungen eines Innovationszyklus vollziehen wird, bei dem die neue Technik kontinuierlich an Akzeptanz gewinnt bis sie schließlich bei allen angekommen ist.

Eine Schlussfolgerung könnte sein, Smartphone-Angebote inhaltlich und gestalterisch ganz bewusst auf den jüngeren und technikaffineren Teil des eigenen Publikums zuzuschneiden. Vor allem sollte für all jene, die nicht über ein Smartphone verfügen, ein alternatives Informationsangebot zur Verfügung stehen.

Veröffentlicht unter Mobile Publishing, Museen

Augmented Reality im Museum – Pausanio startet Wettbewerb

Dauerbrenner Objektortung

Museen, die ihre Besucher mit mobilen Geräten über ihre Exponate informieren möchten, sehen sich schon immer mit einer zentralen Frage konfrontiert: Wie funktioniert die Zuordnung von Objekt und Information?

Beim klassischen Audioguide tippt der Besucher eine dreistellige Nummer ein – keine wirklich elegante Lösung. Geräte mit Touchscreen ermöglichen mehrfache Zugänge, etwa über interaktive Grundrisse mit Objektnummern, Listen, Cower Flows … Automatische (WLAN-Triangulation) oder halbautomatische (Infrarot-Baken) Lösungen, mit denen bei PDA-gestützten Systemen experimentiert wurde, haben sich nicht durchgesetzt.

Neue Technologien: QR und AR

Zur Zeit erscheinen vor allem zwei Lösungsansätze vielversprechend: Quick Response Codes (QR) und Augmented Reality (AR).

Beim Mobile Tagging fotografiert der Besucher einen quadratischen Marker, den QR Code, mit seinem Smartphone, den eine spezielle Reader-App zu einem Link dekodiert, über den sich die passende Information aufrufen lässt. (Siehe die Beispielsammlung in unserer Mediathek.)

Augmented Reality (AR) nutzt ebenfalls die Kamera des Smartphones. Hier wird die Information aber als zusätzliche Ebene (Layer) über den Livestream der Kamera geblendet. Der Nutzer sieht also gleichzeitig das Objekt und die Medieneinheiten (Text, Vergleichsabbildungen, Links …) zum Objekt. Unter freiem Himmel erfolgt die Zuordnung der richtigen Informationseinheiten zum jeweiligen Objekt über die Lokalisierung des Geräts. Über GPS ist der Standort bekannt, über den eingebauten Kompass die Blickrichtung. Bei größeren Objekten, beispielsweise Skulpturen in einem Park oder Bauten in der Stadt, ist damit bereits eine intuitive „Navigation“ durch die angebotenen Informationen möglich.

In Gebäuden fällt allerdings die GPS-Ortung in der Regel weg, und für die hohe Konzentration von Exponaten, wie sie für Museumspräsentationen typisch ist, wäre auch die Kompassfunktion nicht hinreichend genau. Die Lösung: Der Videostream der Smartphone-Kamera wird von einer Bilderkennungssoftware analysiert und mit einer Datenbank abgeglichen. Erkennt das System ein Objekt, ruft es automatisch die passende Information auf und blendet sie ein. (Siehe die Beispielsammlung in unserer Mediathek.)

Der Wettbewerb

Der Kölner Anbieter Pausanio, der ein Audioguide-Portal betreibt und iPhone-Apps für Museen realisiert, startet nun einen Wettbewerb, um diesen vielversprechenden Ansatz voranzubringen.

Museen können sich mit einem Foto bewerben, auf dem die Belegschaft des Hauses ein Kunstwerk aus der eigenen Sammlung szenisch interpretiert. Zu gewinnen gibt es eine Gratis-App mit der neuen Technologie für das Museum. Einsendeschluss ist der 23. Dezember 2011. Weitere Informationen finden Sie hier.

Der Verfasser wird den Wettbewerb als Mitglied der Jury begleiten.

Museen auf Tumblr – die eigene Sammlung über ein Mini-Blog präsentieren

Die Sozialen Medien werden inzwischen von vielen Museen eingesetzt, um gerade jüngere und medienaffine Zielgruppen auf zeitgemäße Weise anzusprechen. Neben den großen Social-Media-Plattformen wie Facebook, Twitter und Google Plus spielen dabei Blogs eine wichtige Rolle, wie Ulrike Schmid jüngst in ihrer umfassenden Studie gezeigt hat.

Ein interessantes Format für Museumsblogs ist die sukzessive Präsentation der eigenen Bestände. In regelmäßigen Abständen wird dabei jeweils ein Objekt in einem Artikel vorgestellt. Schön umgesetzt hat dieses Konzept das Museum Neukölln: Unter dem Titel 99 x Neukölln: Vor dem Umzug in das neue Domizil wurden die Exponate der Dauerausstellung einzeln präsentiert.

Einige Museen, meist aus den USA, verwenden dafür den Mini-Blogging-Dienst Tumblr. Der Vorteil: Ein Blog bei Tumblr ist in wenigen Minuten eingerichtet und sehr einfach zu bedienen. In der Tumblr Community können Blog durch einen Mausklick abonniert („Follow“) werden, Nutzer können Beiträge mit einem Like-Button bewerten und an ihre Follower weiterleiten („Reblog“).

Chicago History Museum – die puristische Variante

Der Reiz von Tumblr liegt in seiner Reduktion auf das Wesentliche. Diesem Prinzip folgt das Chicago History Museum mit seinem Fotoblog Chicago History in Pictures auf Tumblr. An jedem Werktag erscheint eine Fotografie aus der Sammlung des Museums.

Für den Monat November 2011, dem ersten, in dem das Museum den täglichen Rhythmus durchgehalten hat, lautet das Thema „Crime“. Zu sehen sind Bilder von Gangstern und ihren Gegenspielern bei der Polizei. Wenn das Museum dieses Konzept weiterführt, entstehen im Laufe der Zeit Bildstrecken von ca. 20 Aufnahmen zu jeweils einem Thema.

Die Bildlegenden zu den gezeigten historischen Aufnahmen beschränken sich auf wenige Zeilen, gefolgt von Links zu einem Online-Service, bei dem eine Reproduktion bestellt werden kann. Auf der „About“ Seite des Blogs wird die Sammlung in einem Absatz charakterisiert, für alles Weitere wird auf die Homepage des Museums verwiesen. Chicago History in Pictures ist damit ein reines Fotoblog, das ganz auf die Attraktivität der gezeigten Bilder vertraut.

The Charleston Museum – ein Kurzkatalog in Blogform

Immer dienstags, begleitend zur Social-Media-Aktion #TextileTuesday, erscheint auf dem Tumblr Blog des Charleston Museum ein Beitrag zu einem ausgewählten Objekt aus der umfangreichen Textilsammlung des Hauses. Das Museum bewirbt damit zugleich die kürzlich eingerichtete Historic Textile Gallery.

Den hervorragenden Objektfotos sind längere beschreibende Texte beigegeben, sodass im Laufe der Zeit ein online verfügbarer Kurzkatalog der Sammlung entsteht. Über kleine Pfeile links und rechts des Bildes kann der Nutzer weitere Bilder aufrufen: andere Ansichten, Details, Vergleichsobjekte.

National Archives – Tumblr als Baustein einer Kommunikationsstrategie

Today’s Document – Dokument des Tages – heißt der Tumblr Blog der National Archives in Washington.

Tatsächlich ist dieser Internetauftritt sehr viel ambitionierter, als dieser schlichte Titel vermuten ließe. Nicht nur, weil an einem Tag in der Regel zwei, drei oder mehr Dokumente präsentiert werden, sondern weil die vorgestellten Archivalien zum Anlass genommen werden, Schnittstellen zu den umfangreichen Aktivitäten des Archivs zu schaffen. Bei den acht Posts die vom 20. bis 22. November erschienen, sind dies beispielsweise:

- Crowdsourcing-Kampagne Tag-it Tuesday: Das Museum fordert seine Nutzer auf, sich an der Verschlagwortung der eigenen Bestände zu beteiligen.

- Verknüpfung mit Multimedia-Datei: zu dem gezeigten Redemanuskript von President Johnson gibt es den Tonmitschnitt der Rede zum Download.

- Nutzerbefragung: Die Leser des Blogs sollten sagen, zu welchem Thema sie Material sehen möchten (Gewinner: Brücken)

- Verweis auf ein weiteres Tumblr Blog: auch die Restaurierungsabteilung berichtet auf Tumblr über ihre Arbeit

- Verweis auf eine aktuelle Ausstellung: Ein Foto dient als Aufhänger, auf die aktuelle Ausstellung „The Way We Worked“ hinzuweisen

Ein Hinweis darauf, dass dieses Konzept aufgeht, ist die rege Beteiligung der Tumblr-Gemeinde. Das Foto von der Restaurierung der Verfassungsurkunde, mit dem auf das neue Tumblr Blog der Restaurierungsabteilung verwiesen wird, erzielte stolze 400 „Notes“, also Interaktionen von Nutzern, die den Beitrag mit einem „Like“ bedacht oder weitergebloggt haben.

Dabei bleibt der Auftritt Tumblr-typisch schlicht und reduziert. Alle komplexeren Funktionalitäten, etwa ein Zoom-Tool, sind auf der Website der National Archives angesiedelt.

Für mobile Nutzer gibt es Today’s Document auch als Smartphone-App (iPhone und Android).

Ein nettes Extra: Der Cartoonist Jon White begleitet das Blog auf Today’s Document Illustrated auf seine Weise:

Zu Beispielen für Museumsblogs auf Tumblr siehe auch unsere Mediathek-Seite; für Hinweise auf interessante Projekte sind wir immer dankbar.

Europeana setzt verstärkt auf virtuelle Ausstellungen

Das reiche Kulturgut der europäischen Länder allen Bürgern frei zugänglich machen – dieses Ziel verfolgt die Europäische Union seit 2008 mit dem Projekt Europeana. Das Portal erschließt die digitalen Bestände unzähliger Datenbanken von Bibliotheken, Museen und Archiven in den Mitgliedsländern der Europäischen Union.

Die Dimensionen des Unternehmens sind durchaus beeindruckend. Inzwischen sind über 10 Millionen Digitalisate verfügbar. Von dem Anspruch, „to become the reference point for European cultural content online“, wie er in den Empfehlungen eines Expertengremiums jüngst noch einmal formuliert wurde, ist Europeana aber noch weit entfernt. Selbst in den Kulturwissenschaften wird die Metadatenbank – soweit wir das einschätzen können – kaum genutzt, beim breiten Publikum ist sie oft nicht einmal dem Namen nach bekannt.

Um in der Öffentlichkeit besser wahrgenommen zu werden, setzt die Europeana nun vermehrt auf das Format „virtuelle Ausstellung“: Als „showcases“ sollen sie thematisch eng begrenzte Teilbestände kuratorisch aufbereiten und in ansprechender Form präsentieren.

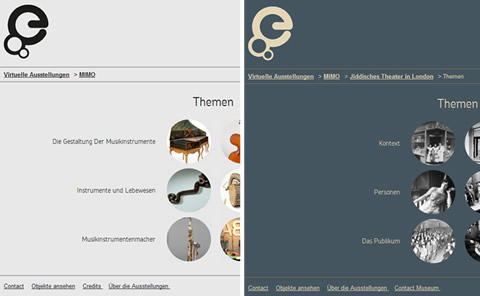

Das Angebot ist noch sehr überschaubar. In deutscher Sprache werden momentan drei Ausstellungen gezeigt: In der Sektion Judaica Europeana eine Präsentation zum jiddischen Theater in London und eine über jüdische Avantgarde-Künstler aus Rumänien, und im Bereich des Musical Instrument Museums Online (mimo) wird eine Auswahl historischer Instrumente vorgestellt.

Die Organisatoren der Europeana haben sich offensichtlich entschlossen, den Einzelprojekten hinsichtlich Funktionsumfang und Gestaltung enge Grenzen zu setzen. Die Darstellung der Medien findet in einem einheitlich strukturieren Template statt; das Design der einzelnen Ausstellungen unterscheidet sich lediglich durch das Farbschema.

Auch die inhaltliche Strukturierung ist ebenso simpel wie einheitlich: Über eine Startseite gelangt man zur Themenauswahl (siehe oben), für jedes Thema gibt es eine Abfolge von Einzelseiten, auf denen neben einem Katalogtext ein bis drei Digitalisate präsentiert werden. Dies geschieht als einfache Abbildung, über ein Zoom.it-Tool oder als Audiodatei zum Abspielen.

Diese Reduktion auf das Wesentliche hat sicher einen gewissen Charme. Wer eine virtuelle Ausstellung der Europeana gesehen hat, findet sich auch in den anderen schnell zurecht. Auf längere Sicht könnte das Einheitsschema allerdings schon etwas ermüdend wirken. Fraglich ist auch, ob man komplexeren und prominenteren Themen in diesem Raster gerecht werden kann.

Völlig unübersichtlich geraten ist hingegen die Erschließung des Gesamtangebots an virtuellen Ausstellungen der Europeana. Auf der Seite „Virtual Exhibitions“ prangen zunächst nur die Logos der Teilprojekte Europeana, Judaica Europeana, MIMO und Europeana Connect.

Der Nutzer darf nun Ostereier suchen: Welche Ausstellungen verstecken sich wohl hinter welchem Logo. Wählt er eine Sprache aus, z.B. Deutsch, reduzieren sich die Logos auf die Teilprojekte, in denen Ausstellungen in deutscher Sprache vorhanden sind. Allerdings bleibt die Sprachauswahl nicht erhalten, wenn man aus einer Ausstellung zur Hauptseite zurückkehrt.

Noch haben die virtuellen Ausstellungen der Europeana erkennbar Pilotcharakter. In den kommenden Monaten wird sich zeigen, ob die angeschlossenen Bibliotheken, Archive und Museen dieses Tool nutzen, ihre digitalen Schätze zu präsentieren.

Veröffentlicht unter Virtuelle Ausstellungen

Interview mit Dr. Stephan Adam: Social-Media-Strategie der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden

Dr. Stephan Adam ist Leiter der Abteilung Kommunikation der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD). Zu den Staatlichen Kunstsammlungen gehören 12 Museen von Weltruf wie etwa das Grüne Gewölbe, das Kupferstich-Kabinett, die Gemäldegalerie Alte Meister, die Porzellansammlung oder die Skulpturensammlung, die in berühmten Bauwerken beheimatet sind – u.a. im Residenzschloss, im Semperbau, im Zwinger oder im Albertinum. Neben der klassischen Pressearbeit leitet Herr Dr. Adam den Aufbau und die strategische Nutzung der Sozialen Medien für die SKD. Mit ihm sprach ich über die Vorteile und Perspektiven, die das Web 2.0 für Museen und Kulturinstitutionen bietet:

Jörn Brunotte: Welche Chancen ergeben sich aus Ihrer Sicht durch die Sozialen Medien für die Museen?

Dr. Stephan Adam: Der wesentlichste Aspekt ist für mich die direkte wie auch schnelle, interaktive Kommunikation und Vernetzung mit einer vielgestaltigen Zielgruppe aus Besuchern, Wissenschaftlern, Multiplikatoren etc. Es ist kein Medium dazwischengeschaltet. Die Unmittelbarkeit und die Wechselseitigkeit der Kommunikation sind das Reizvolle sowohl für die SKD wie auch für unsere Ansprechpartner in den sozialen Medien. Die Nutzung dieser Kanäle ist selbstverständlich kein Ersatz für die Vermittlung von Inhalten über die klassischen Medien, schon wegen der Reichweite der großen Medien, aber eine sinnvolle Ergänzung. Wir können sagen, was wir wollen und es erreicht unverändert die Öffentlichkeit.

Durch den interaktiven Austausch haben wir zudem die Chance, ein schnelles Feedback zu unseren Aktivitäten zu bekommen, seien es nun Kommentare oder Anregungen zur Hängung einer Ausstellung, zum Programm einer Eröffnungsfeierlichkeit oder zur Wahl des DJ für eine Party der „Jungen Freunde“. Die Nutzer der sozialen Medien sind in am Geschehen beteiligt. Diese Offenheit und Unmittelbarkeit ist ein Gewinn und verändert das Image einer großen staatlichen Museumsinstitution.

Last but not least ist die Vielfalt der Profile der Nutzer sozialer Medien für uns spannend. Wir stehen mit einem äußerst vielseitigen Publikum in Verbindung, darunter eine große Zahl junger Leute, die wir über die klassischen Print- und audiovisuellen Medien viel weniger oder gar nicht mehr erreichen.

Seit wann bloggen Sie?

Mit der Schaffung eines völlig neuen Internetportals der SKD, das anlässlich des Festakts zum 450-jährigen Jubiläum der SKD im April 2010 online ging, ist auch der SKD-Blog etabliert worden. Die Einbindung der Social Media – Aktivitäten insgesamt ist integraler Bestandteil der Neukonzeption und -gestaltung unseres Webauftritts.

Wie häufig berichten Sie denn? Und worüber konkret?

Wir berichten fast täglich über all das, was die SKD ausmacht. Also über Dauer- und Sonderausstellungen, über Wissenschaftsprojekte oder Symposien und Kolloquien, über Veranstaltungsreihen, festliche Ereignisse und nicht zuletzt die internationalen Auftritte und Vernetzungen der SKD. Wir teilen mit, wenn wir besondere Gäste aus der Kunstszene, Museumswelt oder anderen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens haben und wir können auch die „Akteure“ der SKD wie Direktoren, Kuratoren oder Restauratoren ins Blickfeld rücken. Es kann auch der 100.000ste Besucher eines unserer Museen sein, den wir vorstellen. Ein bisschen ist es auch ein „Blick hinter die Kulissen“, soweit solche Inhalte über andere Kanäle nicht transportiert werden können, etwa deshalb, weil in bestimmten Medien schlicht der Platz dafür fehlt. Manchmal fehlt dort auch das Interesse. Dass wir im gerade zurückliegenden Jubiläumsjahr 2010 mit seinen herausragenden Museumseröffnungen und großen Ausstellungen eine schier unerschöpfliche Fülle an Themen kommunizieren konnten, liegt auf der Hand.

Wer ist denn bei Ihnen im Haus für den Blog zuständig?

Wir haben eine an die Abteilung Presse und Kommunikation gebundene Redakteurin, die die SKD genau kennt – die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ebenso wie die Inhalte, mit denen diese sich befassen. Sie ist bestens SKD-intern vernetzt und arbeitet mit den jeweiligen Museen und Institutionen der SKD eng zusammen.

Welche anderen Kanäle (bspw. Twitter, Facebook etc.) nutzen Sie?

Wir haben auf Twitter, Facebook und YouTube unser Netzwerk aufgebaut und entwickeln dieses stetig weiter. Über Twitter können wir wegen der vorgegebenen Kürze der Nachrichten viele Dinge nur anreißen. Wir versuchen dann aber in einem weiteren Schritt unsere anderen Kanäle, wie z.B. das Blog, zu nutzen, um umfassender und inhaltlich tiefer zu berichten.

Seit wir die großen Sonderausstellungen wie auch Eröffnungsveranstaltungen mit attraktiven Videos dokumentieren, die wir auf unserem Internetportal in der Rubrik „Museum erleben“ zeigen, können wir auch auf YouTube ein sehr gutes Angebot machen. Man kann z.B. auf diese Weise mit Georg Baselitz durch dessen Ausstellung in den Alten Meistern gehen oder einen Eindruck von der glanzvollen Eröffnung des Albertinums gewinnen. Sehr bald wird es auch einen Imagefilm über die SKD geben, der ebenfalls bei YouTube laufen wird.

Worin sehen Sie denn den Nutzen von twitter?

Für uns liegt der Nutzen von Twitter als Microblog darin, primär kurze, prägnante Nachrichten über unsere tägliche Arbeit zu kommunizieren. Das umfasst Vorbereitungen oder Ankündigungen zu Ausstellungen, Einladungen zu Veranstaltungen oder auch spannende Nachrichten aus unserer Twitter-Community, wie z.B. Informationen zu den Aktivitäten anderer Museen oder Kulturinstitutionen. Twitter bietet zudem unserer Community die Möglichkeit, unmittelbar mit uns in Kontakt zu treten. So erhalten wir wichtiges Feedback und sehen, was unsere Community interessiert und was nicht.

Wie haben Social Media Ihre Öffentlichkeitsarbeit verändert?

Sie haben das Instrumentarium der Öffentlichkeitsarbeit erweitert im Sinne dessen, was ich eingangs zu den Chancen ausgeführt habe. Dafür mussten wir allerdings nicht das „Grundgesetz der Öffentlichkeitsarbeit der SKD“ verändern, denn mit einer immensen Fülle an Pressemitteilungen, Veranstaltungen, museumspädagogischen und Marketing-Aktivitäten bemühen wir uns ohnehin, aufgeschlossen, transparent in unserem Tun und ein ansprechender Mittler zur Kunst zu sein. Hier auch liegen nach wie vor die Schwerpunkte der Kommunikation. Wenn bestimmte Fernsehnachrichtenformate immer noch Millionen Menschen erreichen, und wir darin Berücksichtigung finden, dann macht das die Verhältnisse deutlich. Aber man muss das eine beibehalten, ohne das andere zu unterlassen. Wir müssen uns der Realität stellen und die Menschen eben überall dort zu erreichen suchen, wo sie erreichbar sind. Die Sendeanstalten und Redaktionen selbst verhalten sich ja ebenso.

Wie sehen Sie die Zukunft der Sozialen Medien für Museen?

Das kann ich nicht vorhersagen. Die Frage ist aber meines Erachtens zu eng gefasst, denn es geht letztlich nicht um die Zukunft der Sozialen Medien für die Museen, sondern zum Beispiel um Debatten, die Frank Schirrmacher mit seinem umstrittenen Buch „Payback“ angestoßen hat. Ich weiß nicht, wohin die Reise geht, ob vielleicht eines Tages die eine Gesellschaft prägenden geistigen Eliten, zu denen auch die Direktoren und Wissenschaftler von Museen zählen, dazu beitragen, dass etwa das Lesen eines Dossiers in der „ZEIT“ einem neuen Zeitgeist entspricht. Mag sein, eine Bevölkerungsmehrheit schätzt statt schneller unrecherchierter Medienberichte wieder mehr die differenzierten, fundierten Nachrichten angestellter Redakteure, denen man dafür wieder den Raum gegeben hat. Und dann fehlte vermutlich die Zeit für stundenlange bzw. tägliche Aufenthalte im Netz in social communities. Vielleicht werden viel mehr Menschen als heute Musik hören und vor allem selbst musizieren, sich mit bildender Kunst auseinandersetzen und viel Zeit im Museum verbringen, mehr anspruchsvolle Literatur lesen und Philosophie studieren. Wer weiß? Vielleicht strebt man nach Bildung, Erziehung, nach Substanz so sehr, dass man einfach keine Zeit mehr hat für Social Media? Vielleicht wird es eines Tages nicht mehr wichtig sein, wer soundsoviele Sekunden früher eine Nachricht von einer Bundespräsidentenwahl getwittert hat, und stattdessen findet man es wichtig, die Wahlgänge in der Bundesversammlung über die öffentlich-rechtlichen Fernsehsender zu verfolgen und hält es einfach aus, auf die Verkündigung des Wahlergebnisses ebendort zu warten. Ein weites Feld. Welche Bedeutung die sozialen Medien in der Öffentlichkeitsarbeit in Zukunft auch immer haben werden, die Museen werden sich darauf einzustellen wissen.

Wir danken Ihnen für das Gespräch!

Veröffentlicht unter Museen, Social Media

Facebook

Facebook Twitter

Twitter GooglePlus

GooglePlus